子供が成長するタイミングで、必ず必要になってくるのが勉強部屋。

- 「勉強部屋の間取りはどれくらい確保すればいいの?」

- 「勉強机や椅子の位置・高さの基準は?」

- 「集中力アップに効果的な配置のコツってあるの?」

などなど、勉強部屋の理想的なレイアウトや家具配置について迷っている人は多いはず。

この記事では、集中力を高める勉強部屋のレイアウトや、コーディネートのコツについて詳しく紹介します。

大人が自分の作業スペースを作るときにも参考になる情報が多いので、ポイントをぜひチェックしてみてくださいね。

目次

- 1 勉強部屋とは?

- 2 勉強部屋を作る前に考えたいポイント

- 3 勉強部屋のインテリア選びや配置のコツ

- 4 おしゃれで機能的!上質な家具を取り入れた勉強部屋のレイアウト事例を紹介

- 5 機能性と見た目にこだわった名作デスクチェア12選

- 5.1 三次元曲面の疲れにくいチェア「FRITZ HANSEN|セブンチェア」

- 5.2 クラシックデザインと抜群の座り心地「FRITZ HANSEN|オックスフォード」

- 5.3 シンプルモダンなデザイン「FRITZ HANSEN|リトルジラフ」

- 5.4 正しい姿勢とバランスを保てるチェア「ハーマンミラー|アーロンチェア」

- 5.5 健康を目的にデザインされたチェア「ハーマンミラー|エンボディ」

- 5.6 吊り橋構造がトレードマーク「ハーマンミラー|セイルチェア」

- 5.7 人間工学に基づいた快適性を搭載した「Vitra|ACX ライト」

- 5.8 エレガントな構造のオフィスチェア「Vitra|フィジックス スタジオ」

- 5.9 集中して勉強するために作られた椅子「Vitra|ルーキー」

- 5.10 デザインと機能性のバランスが絶妙「Vitra|フォトゥイユ ディレクション ピヴォタン」

- 5.11 世界で最初にデザインされたバランスチェア「VARIER|バリアブル」

- 5.12 健康促進をサポートする「カジーニ|バランスボール」

- 6 上質な勉強部屋に欠かせないデスク16選

- 6.1 洗練されたワーキングスペース作りを叶える「FRITZ HANSEN|FH3605」

- 6.2 美しい佇まいと機能性を併せ持つ「FRITZ HANSEN|プルラリス」

- 6.3 部屋の中に部屋を作れる「Vitra|アルコーヴ プラス デスク」

- 6.4 絶妙なポジションでデスクワークできる「Vitra|コンパスディレクション」

- 6.5 タイムレスに愛されるヤコブセンの逸品「カールハンセン|AJ52|Society Table」

- 6.6 普遍的なデザインで構造美に優れる「カールハンセン|PK52A | Student Desk」

- 6.7 フィンランドバーチ材を使った汎用性の高さが魅力「Artek|アアルトテーブルシリーズ」

- 6.8 軽やかで流れるような美しいラインを持つ「Artek|カアリデスク」

- 6.9 折り畳み式で好きな場所にマイデスクを作れる「フォーム&リファイン|リニアテーブル」

- 6.10 ミニマルモダンの魅力が詰まった「ハーマンミラー|OE1 テーブル」

- 6.11 シンプルモダンを極めた美しさ「USM|ハラーテーブル」

- 6.12 北海道産無垢材の癒しのデスク「北の住まい設計社|ライティングデスク」

- 6.13 デスク時間が好きになる「北の住まい設計社|デスクMOA」

- 6.14 好みの位置に高さ調整できるデスク「string Works|昇降式テーブル」

- 6.15 子供から大人まで成長と共に使い続けられるデスク「string System|デスク」

- 6.16 欲しい場所に最適なサイズのデスクを設置できる「TIMBER YARD|造作デスク」

- 7 居心地の良い灯りを演出するデスク照明9選

- 7.1 ワークスペースにスタイリッシュな明かりを照らす「Louis Poulsen|NJP」

- 7.2 デスク空間を軽やかに演出する「Louis Poulsen|AJテーブル」

- 7.3 上品なワークスペースを生み出す「Louis Poulsen|VL38」

- 7.4 デスクをおしゃれに演出する「LE KLINT|MUTATIO」

- 7.5 遊び心をプラスするライト「LE KLINT|カロネード」

- 7.6 1931年にデザインされた歴史的ライト「FRITZ HANSEN|カイザー・イデルテーブル」

- 7.7 新時代のタスクライト「FLOS|オブリーク」

- 7.8 折り紙のようなシェードが光の陰影を描く「FLOS|TAB T」

- 8 勉強効率をさらにアップする雑貨20選

- 8.1 おしゃれな見せる収納「Vitra|ツールボックス」

- 8.2 持ち運べるロッカー「Vitra|ロッカーボックス」

- 8.3 収納力抜群なキャリーボックス「Vitra|ドロップボックス」

- 8.4 机に敷くだけでワークスペースを作れる「Vitra|リパッド」

- 8.5 利便性に優れた「Vitra|ウーテンシロ」

- 8.6 目を喜ばせ楽しめる時計「Vitra|時計シリーズ」

- 8.7 北欧テイストなセンスが光るゴミ箱「Vitra|ハッピービン」

- 8.8 笑顔を届けるマウスパッド「Vitra|エレファントパッド」

- 8.9 クラフツマンシップ溢れる温もりのデザイン「スカゲラック|ダニア レタートレイ」

- 8.10 何度でもアレンジが可能な棚「ストリング|ストリングポケット」

- 8.11 彫刻的な美しさのペン立て「オルスコフ|Pen Cup Holder」

- 8.12 家具用レザーを使用した上質なペーパートレイ「オルスコフ|Paper Tray」

- 8.13 お部屋のセンスを上げるダストボックス「オルスコフ|レザーペーパーバスケット」

- 8.14 静かに佇む木のブックエンド「北の住まい設計社|Book End」

- 8.15 スタイリッシュなL字型ブックスタンド「スタンダードトレード|BKE-01B」

- 8.16 重厚感を醸し出すT字型ブックエンド「スタンダードトレード|BKE-02B」

- 8.17 機能的で美しい無垢材のトレイ「スカゲラック|ノマド レタートレイ」

- 8.18 デスクの整理整頓を叶える無垢材のペンホルダー「スカゲラック|ノマド ペンホルダー」

- 8.19 名作の風格がお部屋にエレガントさを添える「アルネヤコブセン|時計」

- 8.20 空間にティッシュの存在感を出さない「ヤマサキデザインワークス|ティッシュボックス」

- 9 理想的な勉強部屋を作ってみよう

勉強部屋とは?

勉強部屋とは、その名の通り勉強をするときに使うスペースのことを指します。

「子供が勉強するための部屋」というイメージを持っている人が多いですが、仕事部屋・書斎・作業スペース・テレワークなど用途は多様化しているため、レイアウトの知識を知っておくだけで大人でも活用の幅が広がります。

勉強部屋は見た目のインテリアコーディネートはもちろんのこと、作業効率や過ごしやすさなど、機能面でのレイアウトも重要になってきます。

「おしゃれな空間だけど集中しにくい」となってしまうと本末転倒なので、見た目と機能性のバランスが特に大切です。

勉強部屋を作る前に考えたいポイント

理想的な勉強部屋を作るには、どのようなポイントに気をつければ良いのでしょうか。

まずは、勉強部屋を作る前に覚えておきたい基本的なポイントを解説します。

本格的にレイアウトを組む前に、一度チェックしておきましょう。

勉強部屋の色選び

机や椅子を配置する前に考えたいのは、勉強部屋をどんな色でコーディネートするかです。

色が集中力に与える影響は意外に大きいので、選んだ配色によって作業効率に差が出ることもあります。

例えば、青などの寒色系はリラックス効果があり、黄や赤などの暖色系は興奮作用があります。

正確な作業をしたい場合は青色、短期集中で物事を片付けたいときは暖色系を増やすなど、勉強スタイルに合わせてインテリアを考えるのがおすすめ。

カーテン・クッション・小物など、取り入れやすい部分から色選びをするのが基本です。

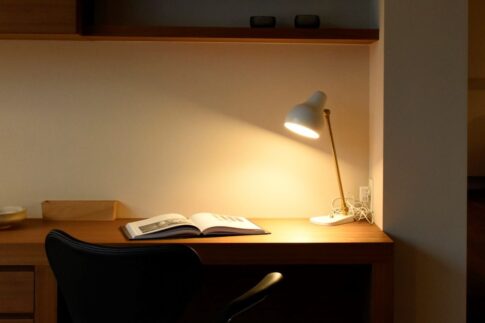

照明の明るさ

照明の明るさや位置も集中力に影響を及ぼします。

オフィスなどでよく見る白系の蛍光灯は集中力が高まりやすく、反対に読書灯やテーブルランプに使われる温かい色合いの電球はリラックス効果が高くなります。

勉強内容や好みに応じて最適な照明を選んでみましょう。

デスク周りに置く照明は、光量を調節できるタイプがおすすめ。

目の疲れ具合や作業によって光量を細かく調節できると非常に便利です。

▼おすすめのデスク照明はこちら▼

机と椅子のサイズ

机と椅子を新調する場合は、自分の身体と勉強スタイルに合ったものを選びましょう。

選ぶときのポイントは、机の広さ・机の高さ・椅子の背もたれや位置の調節機能などを判断基準にしましょう。

多機能すぎる必要はありませんが、長時間勉強するなら椅子は良いものを買っておいたほうが良いです。

机の広さは作業効率に直結するので、用途に応じた広さのものを選ぶのがコツです。

▼おすすめのデスクはこちら▼

勉強部屋のインテリア選びや配置のコツ

ここから先は、実際に勉強部屋を作るときのインテリア選びや配置のコツを紹介します。

少しの工夫で勉強効率や集中力が上がるテクニックを中心に紹介するので、お部屋作りの参考にしてみてください。

必要なものだけを机に置く

目の前の作業に集中したいなら、机の上には必要最低限の物だけを置くようにしましょう。

机の上が汚いと物に目がいきやすくなり、上手く集中モードに入りにくくなります。

特にスマホ・携帯ゲーム・漫画などの娯楽アイテムは要注意!

油断して机の近くに置きっぱなしにしていると、無意識のうちに触ってしまうことが多くなります。

勉強・仕事に使うもの以外は引き出しや収納ボックスに入れて、常に真っ新な作業環境を維持しましょう。

▼おすすめの収納アイテムはこちら▼

勉強机は窓の近くに配置する

勉強机の位置を決めるときは、窓の近くで良い場所を探してみてください。

可能であれば、利き手と反対側に窓を配置するポジションがおすすめ。これは、よく使う利き手の位置にちょうど良い光が差し込むようにする工夫です。

自然光には気分を明るくする効果があり、適度な光が入ることで集中力を維持しやすくなります。

窓に近すぎると、眩しすぎたり、暑すぎたりと弊害が大きくなってしまうので、光量と温度が最適になる場所を探すのがコツです。

勉強机を壁に寄せすぎない

勉強机を壁にピッタリと密着させているレイアウトをよく見ますが、圧迫感が強くて集中しづらいという人が意外に多いです。

スペースに余裕があるなら、机を壁から少し離すか、横面だけを壁に密着させる配置にするのがおすすめ。

上下左右に余白があるぶん圧迫感を感じにくいですし、空いたスペースに収納ボックス・引き出し・電気ヒーターなどを配置することも可能です。

収納棚は手が届きやすい場所に

勉強道具をしまっておく収納棚は、なるべく机から近い位置に配置しましょう。

ただ近づけるだけでなく、取り出しやすさや使い心地なども計算しておくのがポイント。

使いやすさは、勉強の習慣を続けていくために必須の要素。

作業環境が快適であれば嫌な科目でも続けて勉強しやすくなり、逆に悪ければ勉強をやめる言い訳になってしまいます。

準備も片付けもすぐに終わらせられるように、最適な収納棚の位置を決めてみてください。

▼おすすめの収納棚はこちら▼

時計を設置する

目に入りやすい場所に卓上時計を置くのもおすすめです。

机に座ってなんとなく勉強を始めると目的意識が曖昧になってしまい、イマイチ成果が上がりません。

常に時間を意識して、勉強のスケジュールを立てる習慣を身に付けましょう。

30分などの細かい区切りで勉強の目標を決めれば、集中力と計画力を同時に鍛えることができます。

スマホの時計を確認用に使ってしまうと、SNSやメールを開いてしまったりと集中しづらくなるので、あえて卓上時計や壁掛け時計を採用するのがポイントです。

▼おすすめの時計はこちら▼

高さを調節できる椅子を選ぶ

効率良く勉強を続けたいなら、椅子への投資は惜しまないほうが良いです。

可能であれば、背もたれや高さを細かく調節できるタイプの椅子を購入しましょう。

窮屈な姿勢で勉強を続けていると、短い時間であっても目・肩・腰に疲れが溜まっていきます。

長時間勉強を続けても違和感を感じない姿勢を試行錯誤して、理想の位置を決めましょう。

勉強するときの肘の角度は90度くらいで、腰を背もたれに真っ直ぐ付けるのが疲れにくい姿勢と言われています。

▼おすすめのデスクチェアはこちら▼

リラックス効果の高い観葉植物を飾る

観葉植物はインテリアだけでなく、勉強時のストレスを軽減させる効果があります。

疲れたときに観葉植物を眺めることでリラックスしやすくなるので、部屋に一つは置いておくと便利です。

スペース的に置きづらいという人は、卓上に置ける小さな鉢植でもOK。勉強に行き詰まったときの気分転換には最適です。

勉強部屋に置きたい観葉植物は、下記の記事で探してみてください。

アロマを使って嗅覚を刺激

どんな人でも長時間勉強を続けていると、次第に集中力が低下していくもの。

そんなときに効果的なのが五感の刺激です。

「好きな音楽を聴く」「タオルで目を温める」などでも良いのですが、中でも手軽かつリフレッシュ効果が高いのが、良い香りを味わうことです。

お気に入りのアロマや香水、匂い付きのハンドクリームなどを使えば、不快な気分を瞬時に切り替えるキッカケになるのでおすすめです。

▼おすすめのフレグランスアイテムはこちら▼

快適な室温を維持

快適に勉強したいなら、部屋内の温度・湿度にもこだわりましょう。

室温は常に最適な温度になるように調整し、少しでも不快感を感じたら細かく温度を変更するのがコツです。

暑すぎる・寒すぎるといった環境が続くと、集中することが困難になります。

室温が最適でも空気が悪くなると頭がボーッとしてくるので、定期的に窓を開けて換気することも忘れずに。

頭寒足熱が勉強には最も効率が良いので、エアコンではなく電気ヒーターやストーブを活用するのもおすすめです。

おしゃれで機能的!上質な家具を取り入れた勉強部屋のレイアウト事例を紹介

ここからは、おしゃれで機能的な勉強部屋をつくるコーディネートのポイントを紹介します。

上質なデスクとチェア、照明、ロケーションにこだわれば、洗練された勉強部屋が完成します。

ペンダントライトと組み合わせた簡易デスク

本棚前に小さめのデスクとチェアを配置し、作業効率を高めた勉強部屋のレイアウト。

灯りはペンダントライトを吊るし、手元に優しい光源を確保しています。

窓の外に広がる植物や本棚が見える位置まで計算に入れて、上質な空間を生み出しています。

美術館のように洗練された空間

全面ガラス張りの大きな窓の近くにデスクを配置した事例。

先進的なデザインのデスクテーブルを採用し、よりスタイリッシュな空間へと昇華させました。

視界を遮るものがほとんどないので、自然の採光と眺めは抜群。

ハイセンスなインテリアにこだわり、まるで美術館の一角のような空間に仕上げています。

黒を基調にしたモダン空間を彩るインテリア

黒を基調にしたインテリアで統一した空間に、高機能なデスクとチェアを取り入れた事例です。

デスクランプやペン立て、マグネットボードなどの雑貨アイテムも厳選し、スタイリッシュな勉強部屋を作り上げました。

個人オフィスやテレワークスペースにも真似して取り入れたい、モダンテイストな空間です。

ナチュラルインテリアに合わせた小さなデスク

壁側に小さなデスクとチェアを置いたレイアウト。

窓の近くにデスクを置くことで採光も取り入れ、観葉植物や絵と組み合わせることでナチュラルテイストな雰囲気を作り出しています。

あえて小さく収めた勉強机は、ちょっとした作業や考え事にぴったりですよ。

自然の絶景を楽しむ贅沢な勉強部屋に

巨大な窓の奥に大自然の風景が広がる、非日常感の強い勉強部屋のコーディネート事例。

窓から差し込む自然光は目に優しく、深い集中力を生み出します。

取り入れる家具やインテリアも最小限に抑えて、シンプルで過ごしやすい空間に仕上げています。

機能性と見た目にこだわった名作デスクチェア12選

作業効率を高めるこだわりたいのが、デスクチェア。

名作と呼ばれるデスクチェアは、座り心地の良さはもちろん、インテリアとしても完成度も非常に高いのが特徴です。

三次元曲面の疲れにくいチェア「FRITZ HANSEN|セブンチェア」

1955年に発表されてから現在までベストセラーを誇る三次元曲面のチェア。

デスクチェアにおすすめな3217モデルは、高さ調整機能と回転機能を備えたベース、丈夫なダブルキャスターを融合させたアームチェア仕様。

キャスターは、ハードタイプとソフトタイプの2展開で、デスクスペースの床材に合わせて選べるのがポイントです。

世界で最初に開発した「背座一体の成形合板」の構造によりどんな体型の方でも長時間ラクな姿勢で座れます。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

クラシックデザインと抜群の座り心地「FRITZ HANSEN|オックスフォード」

アルネ・ヤコブセンがデザインした英国オックスフォードのセント・キャサリンズ・カレッジの教授用チェア。

より自然な体勢で座ることが可能な広い座面、高さ調整機能、アームレストは角度を最適化していることでテーブルトップ下にすっきり収まります。

チルト機能に加え、印象的な星形のベースなど豊富な機能バリエーションを備えカスタマイズが可能です。

さらには、シートの素材やカラーも選べるため、空間に合わせた好みのチェアが実現でき、快適なデスクワークをサポートします。

シンプルモダンなデザイン「FRITZ HANSEN|リトルジラフ」

低めの背もたれとパディング入りのアームレストで快適な座り心地を提供してくれるチェア。

脚は4本脚もしくはキャスター付きから選べます。張地は幅広いバリエーションのファブリックとレザーから選べて、カラー展開も豊富。

布張はカバーが交換できる仕様も選択可能。

勉強や仕事中のストレスを軽減する、身体を包むような快適さがポイントです。

シンプルモダンなデザインはインテリアのタイプを問わずフィットし、デスク空間にくつろぎの雰囲気をプラスします。

正しい姿勢とバランスを保てるチェア「ハーマンミラー|アーロンチェア」

特許取得済みのポスチャーフィットSLにより脊椎全体のサポートが調整可能なデスクチェア。

全ての部品がどのように座っても正しい姿勢とバランスを保てるよう、革新的で最先端の技術を用いて設計されています。

体型にぴったりのサイズが選べる3種類の規格、シートアングル調整機能、フルアジャスタブルアームによるフィット感などの機能性を備え、床の硬さに応じてキャスターの選択が可能。

素材バリエーションも魅力です。

この上ない快適さでデスクワークに集中できるでしょう。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

健康を目的にデザインされたチェア「ハーマンミラー|エンボディ」

膨大な研究に基づき開発された長時間座りっぱなしでも背中や腰に負担を掛けず健康的な血行を保つオフィスチェア。

自然な着座姿勢をキープし、背骨をサポートして体圧を分散。

4種類の異なるサポート層で構成された座面は身体のくぼみに適応し、熱がこもることなく快適に座れます。

デスクワークの悩みを解決し、集中力を維持できるインテリジェントなチェアで、勉強時間からデバイスワーク、各種作業に活躍すること間違いなしです!

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

吊り橋構造がトレードマーク「ハーマンミラー|セイルチェア」

背もたれにゴールデンゲートブリッジの吊り橋構造の形状を施したワークチェア。

メッシュ状でフレームのない3Dインテリジェントサスペンションバッグは、通気性を確保すると共に座る人に合わせてバランスを保つのが特徴です。

各部位にバリエーションがあり、好みに合わせてカスタマイズできるためお部屋にぴったりの一脚を手に入れられます。

勉強空間にアクセントを付ける軽やかで芸術性を感じさせるデザインです。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

人間工学に基づいた快適性を搭載した「Vitra|ACX ライト」

イタリア人デザイナー、アントニオ・チッテリオとVitraが協働で開発したオフィスチェア。

長く使い続けられる耐久性と高い品質を兼ね備えた、シンプルな操作性の設計が特徴です。

座面の高さを調整するだけでサポートメカニズムが自然に最適化し脚の血液循環を改善。

前傾チルトによりデスクワークに最適な背骨の姿勢を維持できます。

豊富なカラーバリエーションもポイント。

勉強や仕事の効率アップを支える高機能チェアです。

エレガントな構造のオフィスチェア「Vitra|フィジックス スタジオ」

座面と背面が一体となったエレガントな曲線が印象的なオフィスチェアは、イタリアの高級車アルファロメオのデザインも手掛けたアルベルト・メダによるもの。

人間工学に基づいた美しいデザインで、座る人の動きに必要な機能を備え、最適な姿勢を維持できるのがポイント。

軽量なので動きに負担がなく、高さ調整可能なキャスターは安定感も抜群。

豊富なカラーバリエーションがあり、ホームオフィスにおすすめのチェアです。

集中して勉強するために作られた椅子「Vitra|ルーキー」

コンスタンチン・グルチッチがデザインした、コンパクトかつ高い快適性を生み出すオフィスチェア。

「学生が集中して勉強できる」「企業のあらゆる場面に対応する」ために腰掛ける人の動作に合わせて柔らかくしなる背もたれや座面の先端を生み出した人間工学的なデザインが特徴です。

シートとバックレストの張地は多彩なファブリックとレザーのバリエーションがあり、好みに合わせてチェアの印象を変えられます。

デザインと機能性のバランスが絶妙「Vitra|フォトゥイユ ディレクション ピヴォタン」

ジャン・プルーヴェが1951年にデザインした、デザイン性と機能性を併せ持つ回転式オフィスチェア。

座る人の動きに合わせて背もたれが後傾するチルティング機能、座面の高さ調整がラクにでき、移動しやすいダブルキャスター付き。

床の硬さに合わせてキャスターが選べます。

座る姿勢に負担をかけずハードなデスクワークを支えてくれるチェアで、バリエーション豊富な張地素材、選べるベースカラーなど自由度が広く、自分好みの一脚を見つけられます。

世界で最初にデザインされたバランスチェア「VARIER|バリアブル」

1979年、世界で最初にデザインされたバランスチェア。

身体の動きをサポートするアクティブシッティングにより、首・肩・背中・腰の緊張をほぐし、座るだけで背骨が自然なS字型の良い姿勢に保てます。

胸筋を開くことで呼吸と血行が促進し、内臓への負担が減らすのもポイント。

健康な身体を作ることから長時間のデスクワークでも疲れにくく、自然により良い姿勢を保てる高機能チェアです。

子供部屋の学習椅子にも最適で、思考力や学習能力を高めてくれるでしょう。

健康促進をサポートする「カジーニ|バランスボール」

イタリア・フィレンツェ郊外の革工房で職人の高度な技術で作り出されるレザーバランスボール。

腰痛改善や集中力アップなど健康促進をサポートすることからオフィスで椅子として使用されるケースも増えています。

ご自宅のリビングやワークスペースなど場所を問わず馴染むデザインで、おしゃれなカラー展開もポイントです。

空間に曲線を置くことで目を和ませられ勉強や仕事のリフレッシュにも最適です。

上質な勉強部屋に欠かせないデスク16選

勉強部屋の主役を飾るのが、存在感溢れるデスク。

TIMBER YARDが厳選した上質な勉強部屋に欠かせないデスク16選を紹介します。

洗練されたワーキングスペース作りを叶える「FRITZ HANSEN|FH3605」

考え抜かれたフォルムと実用的なディティールで特別感のあるワーキングスペースを生み出すライティングデスクは1955年、アルネ・ヤコブセンによってデザインされました。

無駄のないシンプルな構造が集中力を高め独創性や生産性を生みます。

テーブルトップやベースの仕様、オプションの書類用ドロワーなど、ニーズに合わせてカスタマイズすることが可能で理想のデスクを実現できるでしょう。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

美しい佇まいと機能性を併せ持つ「FRITZ HANSEN|プルラリス」

キャスパー・サルトによりデザインされた美しいシルエットと高い品質を備えるデスクは、毎日の作業に最適なワークスペースを与えてくれます。

3種類のサイズと5種類のテーブルトップ仕上げ、2種類のベース仕上げから選べ、便利なグライド付き。

オプションで電源やケーブルマネージメントシステムを設置でき、デスクの利便性が向上します。

ホームオフィスから会議室まで幅広く適応し、スタイリッシュなワーク空間を演出するでしょう。

部屋の中に部屋を作れる「Vitra|アルコーヴ プラス デスク」

オープンなオフィス空間で高い集中力を保てるデスクとパーテーション。

3つのサイズから選択できるデスクとファスナーで簡単に連結可能なパーテーションの役割を果たすアルコーヴ プラス パラヴェント。

プライバシーの確保やオフィス内の動線の誘導、エリア分けなどができ、理想的なスペースを実現します。

軽量で移動がしやすく、欲しい場所に「部屋」を作れるのがポイントで多彩な素材とカラーバリエーションもポイントです。

絶妙なポジションでデスクワークできる「Vitra|コンパスディレクション」

ジャン・プルーヴェによって1953年にデザインされた、コンパスの針のような脚が印象的なデスク。

合理的な構造がチェアとデスクの絶妙なポジションを生み、身体に負担のない快適なデスクワークを実現します。

木製のテーブルトップとスチール製の脚のコントラストが美しく、洗練された雰囲気がお部屋のアクセントにもぴったり!

多彩なカラーバリエーションから組み合わせできるため自分好みのデスクを手に入れられます。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

タイムレスに愛されるヤコブセンの逸品「カールハンセン|AJ52|Society Table」

1952年にアルネ・ヤコブセンがデザインし、時代を超えて評価されるライティングデスク。

スチールフレームを包むようにタイトに革張り加工した天板が特徴です。

浮いたように見える木製の引き出し、細いスチールフレームと脚先の無垢材キャップがデスクに軽快な印象を与え、細部まで工夫を凝らした構造はさすがの一言。

ガラスと木製の棚と一体になった円錐形のスチールランプはオプションで選択可能。

仕事や勉強のモチベーションがアップするスタイリッシュなデスクです。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

普遍的なデザインで構造美に優れる「カールハンセン|PK52A | Student Desk」

王立芸術アカデミー用にポール・ケアホルムがデザインした生徒のためのデスク。

オーク材のテーブルトップとスチールの脚を組み合わせたシンプルな直線が美しい構造で、オプションで収納に便利な引き出しを選ぶことも可能。

普遍的なデザインであることから勉強や仕事、あらゆる作業に便利なワークデスクはもちろん、人が集うダイニングテーブルまでさまざまな空間に溶け込む汎用性の高さが魅力です。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

フィンランドバーチ材を使った汎用性の高さが魅力「Artek|アアルトテーブルシリーズ」

サイズ展開が豊富で子供部屋から図書館などの公共空間まで幅広いシーンにフィットするテーブルシリーズ。

天然木ならではの温かみのある優しい雰囲気が心をリラックスさせ、経年と共に変化する木の表情を味わえて長く愛用できるテーブルです。

傷がつきにくくお手入れが簡単なことから小さなお子様の机にもぴったり!

一台での使用はもちろん、組み合わせて拡張することもでき、お子様の成長やライフスタイルに合わせた自由な使い方が楽しめます。

軽やかで流れるような美しいラインを持つ「Artek|カアリデスク」

フランスのデザインデュオ、ロナン&エルワン・ブルレックとArtekのコラボレーションによる流れるような美しいラインを持つデスク。

無垢のオーク材と薄いスチールを曲げた脚で支える軽やかで独特なシルエットのデザインです。

直線の多いお部屋に柔らかさをプラスし洗練された印象を作ります。

シンプルな構造で足元が広いためあらゆるチェアに対応でき、理想的なマイデスクとなるでしょう。

折り畳み式で好きな場所にマイデスクを作れる「フォーム&リファイン|リニアテーブル」

人間工学の観点や機能美を表現することに長ける建築家クリスチャン・ヴェデルが1968年にデザインした折り畳み式の馬脚テーブル。

3サイズ展開、天板仕上げは2種から選べ、天板と馬脚の色も自由に組み合わせられます。不要な時にはコンパクトに折り畳み、わずかなスペースに収納が可能。

持ち運びもラクなので好きな場所にワークスペースを確保できます。

お仕事用からお子様の勉強机、さらにはダイニングテーブルまで幅広く使えるでしょう。

ミニマルモダンの魅力が詰まった「ハーマンミラー|OE1 テーブル」

どんな居住空間にもしっくり馴染むミニマルでモダンなデスク。

スチールとアルミニウムの調整可能なティアドロップ型レッグ、丈夫でお手入れしやすく仕様が選べる天板など、空間やスタイルに合わせてカスタマイズできるオプションが魅力です。

さらには「ワークスペースコレクション」アイテムを組み合わせることでデスク周りの最適化が図れ、統一感のある空間が作れます。

シンプルモダンを極めた美しさ「USM|ハラーテーブル」

1965年にデザインされて以来、時代を超えてモダンエレガンスのアイコンと評価される汎用性の高いテーブル。

用途に合わせてカラーやサイズを選択することでローテーブルやダイニングテーブル、ホームオフィスデスクなどにアレンジできます。

ブランドの特徴であるスチールチューブの脚とフレームを結合した強固で耐久性に優れた構造により長く愛用頂けるのもポイント。

ワークデスクには配線用のアクセスフラップなど欲しい機能が追加可能で、快適なワークスペースが完成します。

北海道産無垢材の癒しのデスク「北の住まい設計社|ライティングデスク」

木目の表情が優しい空間を生み出す北海道産無垢材を使用したライティングデスク。

ナラ材とイタヤカエデから樹種が選べ、脚と引き出しはカラーの選択ができるため個性的な配色も可能です。

デスクのどのパーツにも角がなく柔らかな丸みを付けた構造でお子様から大人まで安心して使えます。

年月と共に変化する木の変化を楽しめて、使うほどに愛着が増すデスクとなるでしょう。

デスク時間が好きになる「北の住まい設計社|デスクMOA」

北海道・東川の地で昔ながらの手仕事で作られている道産広葉樹のみを使用したデスク。

モノ作りのこだわりが細部に見られる構造で、長く使い続けられる家具を生み出したいと言う作り手の思いが伝わります。

スペースに合わせて選べる3サイズ展開、ナラ材とイタヤカエデの2種があり仕上げが選べるほか、引き出しはカラーリングの選択が可能です。

日本の伝統工芸をお子様が直に感じられるデスクで勉強や仕事の集中力もアップすることでしょう。

好みの位置に高さ調整できるデスク「string Works|昇降式テーブル」

ステッピングモーター機能によりボタン一つで高さ71.5〜118.5cmまで好みの位置に調整可能な昇降式デスク。

立ち仕事から座り仕事まで用途に応じた位置で効率よく進められ、それぞれの体格に合わせた絶妙な高さに調整することで無理な姿勢を作りません。

パーテーションや引き出しをオプションで取り付けることが可能。

パソコンの使用に配慮したコード抜きがデスクトップ中央に施されていて、どの位置からでも快適にアクセスできます。

子供から大人まで成長と共に使い続けられるデスク「string System|デスク」

自由に連結や拡張ができ、理想的なワーキング空間を作れるストリングシステムのデスク。

収納の一部を活用したり、子供部屋で兄妹並んで使うなどアレンジ自在で模様替えも簡単です。

専用シェルフを使うことで自由に高さを変えられるため、子供の勉強机から大人のワークデスクまで幅広く使えます。

省スペースで空間にゆとりを持たせられ、効率的なデスクスペースを実現します。

豊富なカラーバリエーションから選べるのもポイントです。

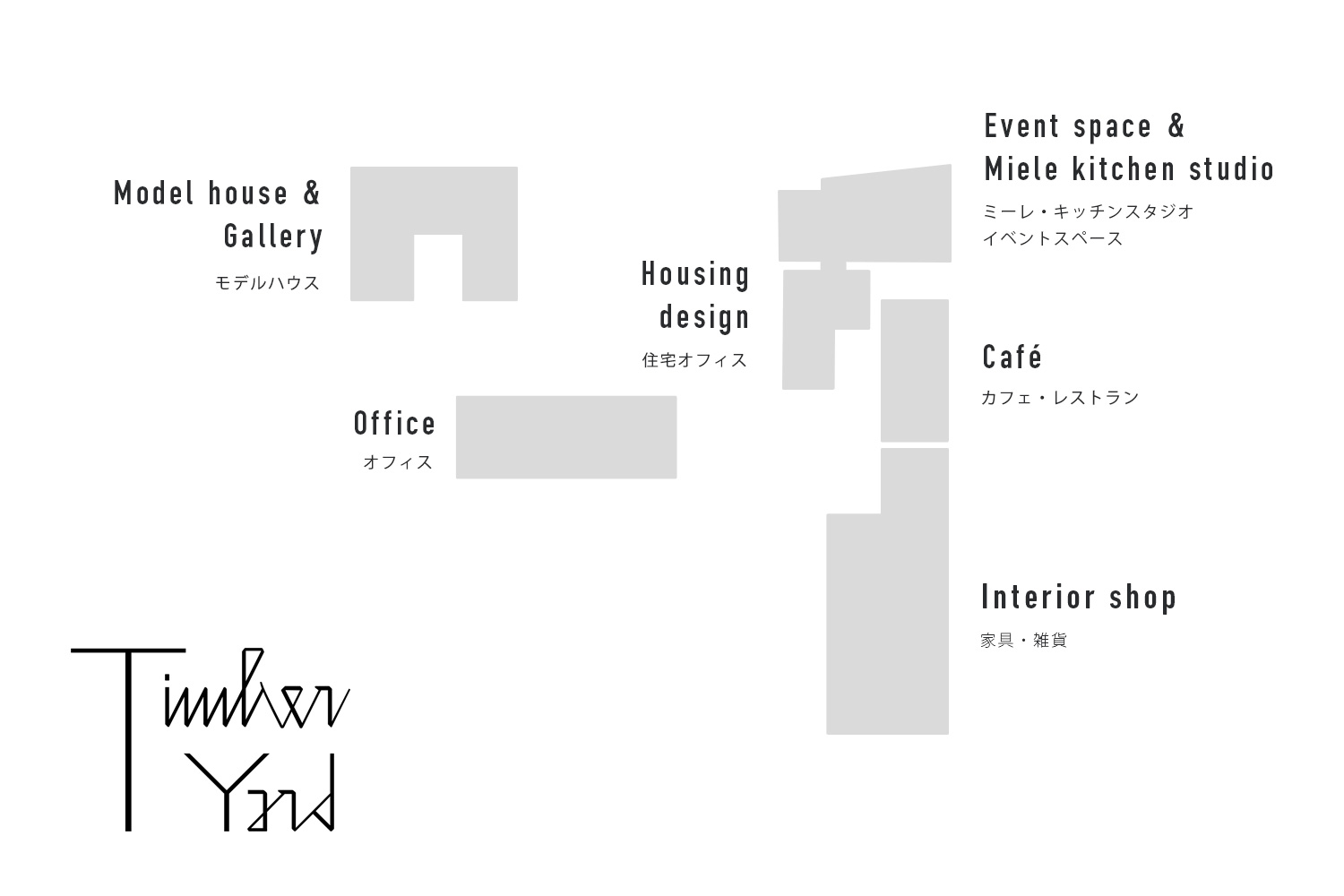

欲しい場所に最適なサイズのデスクを設置できる「TIMBER YARD|造作デスク」

自宅に快適なワークスペースを作る場合に有効な造作デスク。

住まいの間取りやスペースに合わせてデスクのサイズや高さ、材質などを自由に注文できるのが最大の魅力です。

お部屋に設置するだけでなく、リビングの一角や階段下、廊下の一部をワークスペースにしたい場合にも効果的。

家事や子育てとの利便性を踏まえた動線の確保も叶えられ、お子様の宿題やお絵描きにも造作デスクがおすすめです。

居心地の良い灯りを演出するデスク照明9選

勉強部屋のデスク周りを素敵に彩ってくれるデスク照明。

ほのかな灯りをプラスすれば、より自分の作業に集中しやすい雰囲気をつくりだせます。

ワークスペースにスタイリッシュな明かりを照らす「Louis Poulsen|NJP」

日本のデザインオフィスnendoの佐藤オオキによって設計されたスプリング式のテーブルランプとフロアランプ。

アーム式デスクランプの新しい解釈により生まれたデザインで、シェードの開口部がLEDの放熱の役目と共にスムーズな動きを可能にしており、独特のフォルムがどこにもないアイコニックなポイントです。

シェードの内側をマットホワイトに塗装していることで柔らかい間接光を生み、デスクに優しい光を届けてくれます。

2段階の調光機能付き。

フロアランプはソファやアームチェアの脇に置く読書用ランプにも最適です。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

デスク空間を軽やかに演出する「Louis Poulsen|AJテーブル」

1957年、アルネ・ヤコブセンがコペンハーゲンのSASロイヤルホテル(現ラディソンコレクション)のためにデザインしたテーブルランプ。

角度を調整して光の分散を最適化できるシェードは内側に白色の塗装を施すことでソフトで心地よい光を生み出します。

カラーバリエーションが豊富でデスク空間のアクセントにもおすすめです。

シャープなシルエットがワークスペースに軽やかさをプラスしてくれるでしょう。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

上品なワークスペースを生み出す「Louis Poulsen|VL38」

1938年にデンマーク放送局のために製作された歴史的なランプシリーズのデスクランプ。

梨型のシェードと無塗装・ヘアライン仕上げの真鍮製アームのコントラストが美しく、マット仕上げがレトロ感を引き立てます。

広い開口部がフワッと広がるソフトな光を灯し、上下に稼働するシェードとアームは光の向きを調整可能。

ホワイトとブラックの2色展開で、柔らかな曲線美がワークスペースに上品な印象を残します。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

デスクをおしゃれに演出する「LE KLINT|MUTATIO」

デンマーク語で「変形」を意味するムタチオ。

一見すると筒状の灯具ですが、上部を持ち上げると開口してアートなランプに変形するテーブルランプ。

暮らしの中にサプライズをくれる一点で、独特の質感とユニークな表情が空間に動きを与えてくれます。

筒の内側は白く塗装しているため眩しくない優しい光のもとでデスクワークに集中でき、消灯時はオブジェのように佇み、おしゃれなデスクスペースを演出するでしょう。

遊び心をプラスするライト「LE KLINT|カロネード」

17世紀の船で使われていた大砲がモチーフの独創的なテーブルランプ。

アルミニウムのシェードと真鍮製の軸、ウォルナットの異素材の組み合わせによる構造が特徴で、北欧モダンのセンスを感じさせるデザインです。

大砲のようにシェードの角度を変えられ、光の向きが調整可能。シェードの動きが空間にリズムを出しソフトな明かりが広がります。

デスクに個性をプラスしたい方におすすめな遊び心のあるライトです。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

1931年にデザインされた歴史的ライト「FRITZ HANSEN|カイザー・イデルテーブル」

ドイツ人デザイナー、クリスチャン・デルが1931年に手掛けたドイツを代表する照明。

非対称のシェード、さまざまな方向に光を向けられる調整可能なヘッドと愛らしいフォルムが特徴で、時代を超えて支持されるテーブルランプです。

スチール製でお手入れがしやすく、デスクの材質を問わずマッチして洗練された趣をプラスしてくれます。

カラーバリエーションも豊富でワークスペースにおしゃれなアクセントをつけられるでしょう。

新時代のタスクライト「FLOS|オブリーク」

ヴィンセント・ヴァン・ドゥイセンが生み出した革新的なタスクライト。

光源を斜めに降り注ぐ明るい光の束が特徴で、透過率97%の超フラットレンズにより光源を屈折させる配光システムを搭載しています。

これにより広範囲に明るい面を生み出しグレアフリーの光をデスクに広げるプロクオリティのライトです。

お子様の学習や読書灯、大人のデスクワークに良質な光を届けてくれるでしょう。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

折り紙のようなシェードが光の陰影を描く「FLOS|TAB T」

折り紙のように山折りしたアルミダイキャスト製のシェードが印象的なデスクライト。

2012年にロンドンオリンピックのトーチデザインを手掛けたデザインユニットによる作品です。

水平方向に稼働するヘッドが広範囲に光を照らしワークスペースをしっかりカバー。

LED光源前面に配置されたアクリルカバーによりマルチシャドウが回避され、心地いい光がデスクに広がります。

空間にさりげなく寄り添う静かなオブジェのようなライトがお部屋のクラス感を上げてくれるでしょう。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

勉強効率をさらにアップする雑貨20選

勉強部屋の脇を固めるのが、洗練されたデザインと使い心地が自慢の雑貨シリーズ。

普通のお店ではあまり見かけない、おしゃれで機能的な雑貨インテリアアイテムをご紹介します。

おしゃれな見せる収納「Vitra|ツールボックス」

デスク周りの文房具や小物をすっきりと整理整頓できるツールボックス。

北欧テイストなカラーバリエーションが特徴で片付けのモチベーションを上げてくれます。

デスク小物や作業道具など細々した物をまとめるのに最適で、そのままキャビネットや棚に置いてもおしゃれ見えするのがポイント。

ハンドル付きでコンパクト、安定感も抜群で持ち運びもラクにできます。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

持ち運べるロッカー「Vitra|ロッカーボックス」

仕事や勉強、作業する場所に応じて必要な物をラクに持ち運べるキャリーケース。

どこにでもすぐにワークスペースを作れるロッカーのような役割を果たします。

再生プラスチック製のサイドパネル、アルミニウム製のパイプで結合されたシンプルで頑丈な構造。

区切りもついているため効率的に整理でき、一目で場所が分かるため乱雑になりません。スタイリッシュなデザインとおしゃれなカラーでどのインテリアにも馴染みます。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

収納力抜群なキャリーボックス「Vitra|ドロップボックス」

二段式で収納力抜群なキャリーボックス。蓋のないオープンラックタイプなので中身が分かりやすく、取り出しやすいため綺麗な状態を維持できます。

使う機会が多いものをコンパクトに収納して室内から屋外までどこにでも持ち運べる利便性がポイント。

丈夫な構造でお手入れしやすくておしゃれなデザインが揃った収納ボックスは、子供部屋やホームオフィス、キッチンやリビング、廊下などあらゆる場所に活用頂けます。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

机に敷くだけでワークスペースを作れる「Vitra|リパッド」

ロナン&エルワン・ブルレックとVitraが共同開発したデスクパッド。

家具製造の際に出るレザー破材を細断して作ったリサイクル素材のボンディッドレザーから作られています。

どのようなデスクやホームオフィスにも使いやすく、敷くだけで簡単にワークスペースを作れるパッドです。

机の傷や汚れを防止しデバイスの安定感を支えるほか、デスクワークへの集中力がアップする落ち着いたカラーバリエーションを揃えています。

利便性に優れた「Vitra|ウーテンシロ」

ドロシー・ベッカーがデザインした壁に取り付けるウォール収納。

ABSプラスチックの本体にメタルフックや色々な形状のポケットがあり、小物類をまとめて整理できます。

ワークスペースに散らばりやすい文房具類を分類して収納することで片付けが不要になり、デスクの上も広く使えてすっきり!

兄弟や家族とシェアして使う収納としても便利で、ユニークなオブジェとしてお部屋のアクセントにも効果的です。

目を喜ばせ楽しめる時計「Vitra|時計シリーズ」

ジョージ・ネルソンがデザインした時計シリーズは壁掛け時計、置き時計、組込み式時計など100以上にも亘り、文字盤に数字を使わないことを始め、これまでに類を見ない形や色、素材使いのバリエーションが特徴です。

従来の時計のイメージとは異なり、空間のアクセントとして映える装飾性の高いデザインが魅力。

時間に追われがちな日常で目を喜ばせてくれる時計は珍しく、勉強部屋やワークスペースに置くことで落ち着きを与えてくれるでしょう。

北欧テイストなセンスが光るゴミ箱「Vitra|ハッピービン」

ミシェル・シャーロットが漫画や彫刻からインスピレーションを得てデザインしたゴミ箱。

丈夫なプラスチック製で軽量かつ安定感があり、どのようなインテリアにもフィットします。

流れるようなラインを描く有機的なフォルムが特徴で、お部屋に躍動感を与えるデザインです。

北欧ムードを作る5種類のカラーバリエーション、大小2つのサイズが揃い、空間にぴったりな一点を見つけられます。

笑顔を届けるマウスパッド「Vitra|エレファントパッド」

1940年代に生まれたイームズ・エレファントの遊び心溢れるデザインにインスピレーションを得た、高品質の家具用レザーを使った象モチーフのマウスパッド。

家具の革張りで残る革を無駄にしないためにVitraが応用したエコロジーなアイデアで、家具用レザーならではの丈夫さや柔らかさを持つ質の高い仕上がりです。

デスクワークに欠かせないパソコンとマウス。

毎日使うものにほっこりしたアイテムを置くことで心が和みます。

クラフツマンシップ溢れる温もりのデザイン「スカゲラック|ダニア レタートレイ」

無加工のナチュラルオークを使用した職人技が光る3段レタートレイ。

スペースを取らずデスク周りをすっきり整理でき、温かみのある雰囲気を醸し出す逸品です。

取り外し可能なトレイは中身の持ち運びも可能でさまざまな用途に使えます。

一つひとつ丁寧に作られた機能美に優れたデザインで、年月と共に入る傷や変化する色さえも味わいとして価値を高められることでしょう。

子供から大人まで世代を超えて愛される無垢材のデスクアイテムです。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

何度でもアレンジが可能な棚「ストリング|ストリングポケット」

自由に連結させて好みの棚が作れるサイドパネルと棚板のセット。

高さ50cmのスチール製サイドパネル2枚と、幅58cm、奥行き15cmの木製棚板が3枚入ったユニットで、連結させて拡張することができるクリエイティブな組み立て家具です。

カラーや木の組み合わせのバリエーションが豊富なのでお部屋のスタイルや好みに合うものが選べるでしょう。

他の家具とも馴染みやすく、ワークスペースの予備棚からベッドのサイドテーブルまで幅広くお使い頂けます。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

彫刻的な美しさのペン立て「オルスコフ|Pen Cup Holder」

スチールの本体とラタンのハンドルを組み合わせたペン立て。

デンマークの女性建築家グレーテ・バングがデザインした同じデザインのくずかごを手のひらサイズにしたものです。

彫刻的なフォルムとラタンによる異素材のコントラストが北欧らしさを醸し出し、他にない贅沢なペン立てを実現しました。

適度な重量があるため安定性がよく、デスクをスタイリッシュに引き立てます。

家具用レザーを使用した上質なペーパートレイ「オルスコフ|Paper Tray」

100%ベジタブルタンニングの天然牛革を使用したペーパートレイ。

家具用で使う革の余剰部分を使ったリサイクルレザーにコーティングを施し、汚れや皺を防いでお手入れを簡単にしています。

レザートレイに軽やかさと洗練された魅力を出すホワイトステッチがポイント。

デスク上の書類をまとめて整理でき、ワークスペースにクラス感をプラスするレザーステーショナリーです。

お部屋のセンスを上げるダストボックス「オルスコフ|レザーペーパーバスケット」

デンマークの女性建築家グレーテ・バングが1955年にデザインしたスチール製のダストボックス。

流れるようなラインを描くエッジと独特なフォルムが印象的で、持ち手にラタンを取り入れた異素材の組み合わせが特徴です。

新聞や雑誌などを入れるラフな収納にも使え、ワークスペースからリビング、寝室などシーンを問わず愛用頂けます。

置いているだけも絵になる洗練されたアイテムがお部屋のセンスを上げてくれること間違いなしです。

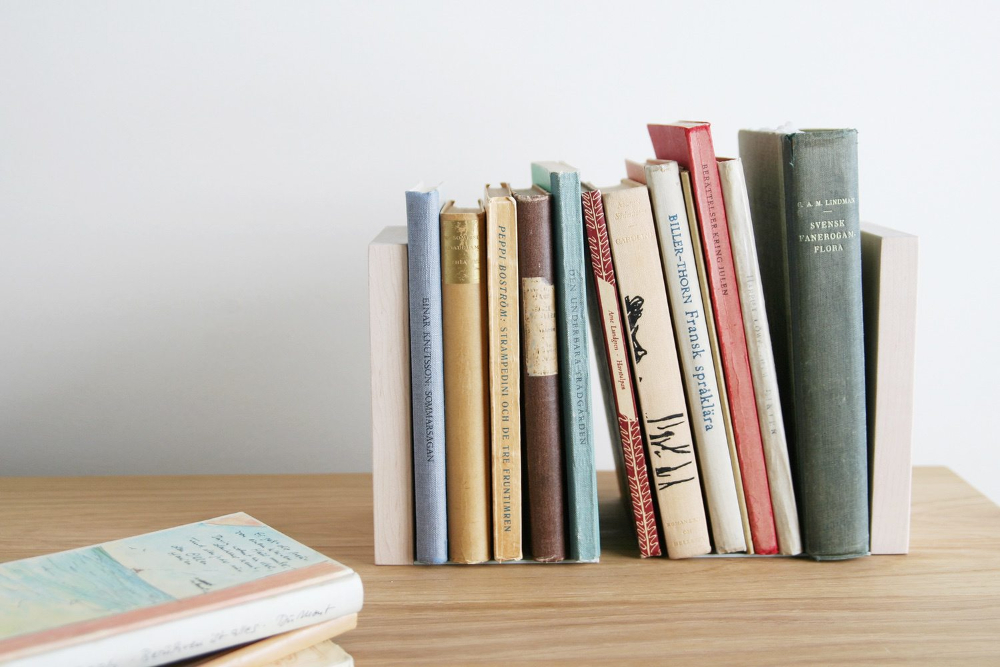

静かに佇む木のブックエンド「北の住まい設計社|Book End」

北海道産の無垢材で作ったシンプルなブックエンド。

本の背表紙と変わらない厚みで安定感もよく、正面から見ると並べる本に一体化して見えます。

木目が美しく手触りの良い道産のイタヤカエデとミズナラの2種から選択可能。

同色の木のデスクや家具に合わせると統一感のあるインテリアに、異素材やカラーに合わせるとコントラストを生み空間のアクセントになるでしょう。

スタイリッシュなL字型ブックスタンド「スタンダードトレード|BKE-01B」

ナラの無垢材とスチールを組み合わせたL字型ブックエンド。

一冊の本と同じくらいの厚みを持たせた贅沢な設計で、天然木の美しさが本のある空間を惹きたてます。

側面に見えるステンレスパーツがアクセントになりブック空間をスタイリッシュに演出。

コンパクトなデザインなので狭いスペースやブックスタンド内の整理にも重宝するでしょう。

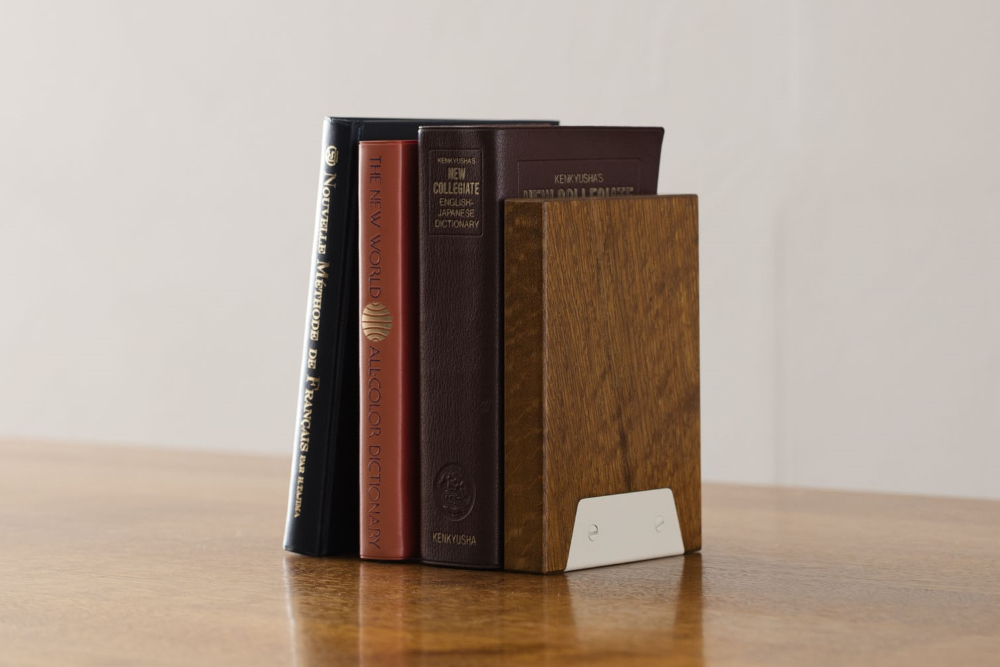

重厚感を醸し出すT字型ブックエンド「スタンダードトレード|BKE-02B」

無垢材を贅沢に使ったT字型のブックエンド。

オーク材ならではの木目の美しさがどの角度からも楽しめる存在感のあるデザインです。

底には樹脂製の滑り止めが付いていて書物をしっかり支え、デスクや棚にも安定して置けます。

厚みがあるため重い辞書や大きな本にも対応でき、本が増えても安心です。

丈夫な作りなので長く使え、本を並べる楽しさも与えてくれるでしょう。

機能的で美しい無垢材のトレイ「スカゲラック|ノマド レタートレイ」

オーク無垢材を使用した北欧テイスト溢れるレタートレイ。

トレイのエッジに軌道から外れないようストッパーが付いたファイリングシステムを採用。

トレイを簡単に移動させられ、かつ、重ねて収納もできる機能性を備えているためあらゆるシーンに適応します。

無垢材の美しさが目にも優しく、デバイス慣れした日常に癒しを与えてくれるでしょう。

デスクの整理整頓を叶える無垢材のペンホルダー「スカゲラック|ノマド ペンホルダー」

デンマークのデザインデュオ、VE2によりデザインされた無加工の無垢材で作られたペンホルダー。

ミニマルなデザインがあらゆるデスク空間に溶け込み、木の美しさが温かい空気感を添えてくれます。

デスクの筆記具をすっきり収納でき、蓋はペーパークリップなどの小物を入れるトレイにも最適。

蓋付きの収納ボックスとしても重宝し、デスク周りの細々したアイテムの整理整頓を叶えます。

名作の風格がお部屋にエレガントさを添える「アルネヤコブセン|時計」

北欧デザインの巨匠と呼ばれるアルネ・ヤコブセンがデザインした「時計」は、建物やインテリアと統一したテーマであることが特徴で、洗練された美しさと機能性を併せ持ちます。

永遠の名作と言われる「バンカーズクロック」は、時間をグラフィカルに表現した創造性豊かな作品。

市庁舎のためにデザインされた「シティホール」はミニマムモダンを極め、オーフス市庁舎の設計時に手掛けた「ローマン」は、立体感のあるローマ文字盤が壮大な印象を残す逸品です。

掛け時計、置き時計が展開されており、空間にエレガントさを映し出します。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

空間にティッシュの存在感を出さない「ヤマサキデザインワークス|ティッシュボックス」

暮らしの必需品ながら生活感が出るのを望まない人におすすめしたい木とステンレスを組み合わせたスタイリッシュなデザインのティッシュボックス。

縦横どちらも使えるので置く場所に合わせた使い方ができ、開口部が中央でないためティッシュが主張せずすっきり。

両側面のウッドパーツがマグネット着脱式なのでティッシュの入れ替えもスムーズで、利き手に合わせて使い分けできるのもポイント。

あらゆる空間、スタイルにフィットするデザインで、ワークスペースにも最適です。

\TIMBER YARDオンラインストアはこちら/

理想的な勉強部屋を作ってみよう

勉強に集中しやすいインテリアのコツやレイアウト例について紹介しました。

さまざまなテクニックを紹介しましたが、人によって合う・合わないの基準は違います。

色々な方法を試しながら、自分が最も集中しやすい環境や条件を探ってみるのが大切です。

勉強効率とおしゃれなインテリアのバランスを意識して、自分だけの勉強部屋を作ってみてくださいね。

▼勉強部屋におすすめのアイテムはこちら▼

![cozy life[コージーライフ]](https://timberyard.net/cozylife/wp-content/uploads/2020/10/cozy-life.png)