いま、日本だけではなく世界中で「サステナブルな社会」を目指す動きがあり、注目が高まってきています。

社会というとなかなか自分事として捉えにくいこともあるかもしれませんが、社会全体で取り組むことだけではなく、個人の暮らしの中にも「サステナブル」は取り入れることができます。

今回は衣食住の観点でいますぐできるサステナブルな暮らしのアイデアをご紹介します。

サステナブルな暮らしとは?

「サステナブル」とは、英語で表記すると「Sustainable」で「持続可能な」「継続可能な」という意味を持ちます。

サステナブルな暮らしとは、わかりやすく表現すると、「地球の限りある資源を大切にして未来に残していこう」という思いで、環境に優しい丁寧な暮らしといえるでしょう。

具体的な定義はありませんが、今ある資源を当たり前だと思わず、個人としてできることをしていきましょうといった意味です。

2030年までの「SDGs」の17の目標とは?

近年よく見聞きするようになって知っている人も増えてきた「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」。

これは、2015年にニューヨーク国連本部において開催された、「国連持続可能な開発サミット」に国連加盟193ヶ国の首脳らが一堂に会し、全会一致で採択された目標です。

SDGsは「Sustainable Development Goals」の略で、「持続可能な開発目標」というように訳されています。

このSDGsでは環境問題をはじめ、貧困、質の高い教育、経済成長、ジェンダーなどの17の事柄を課題として掲げており、2030年までに達成することを目指しているのです。

北欧デンマークから学ぶサステナブルな暮らしのヒント

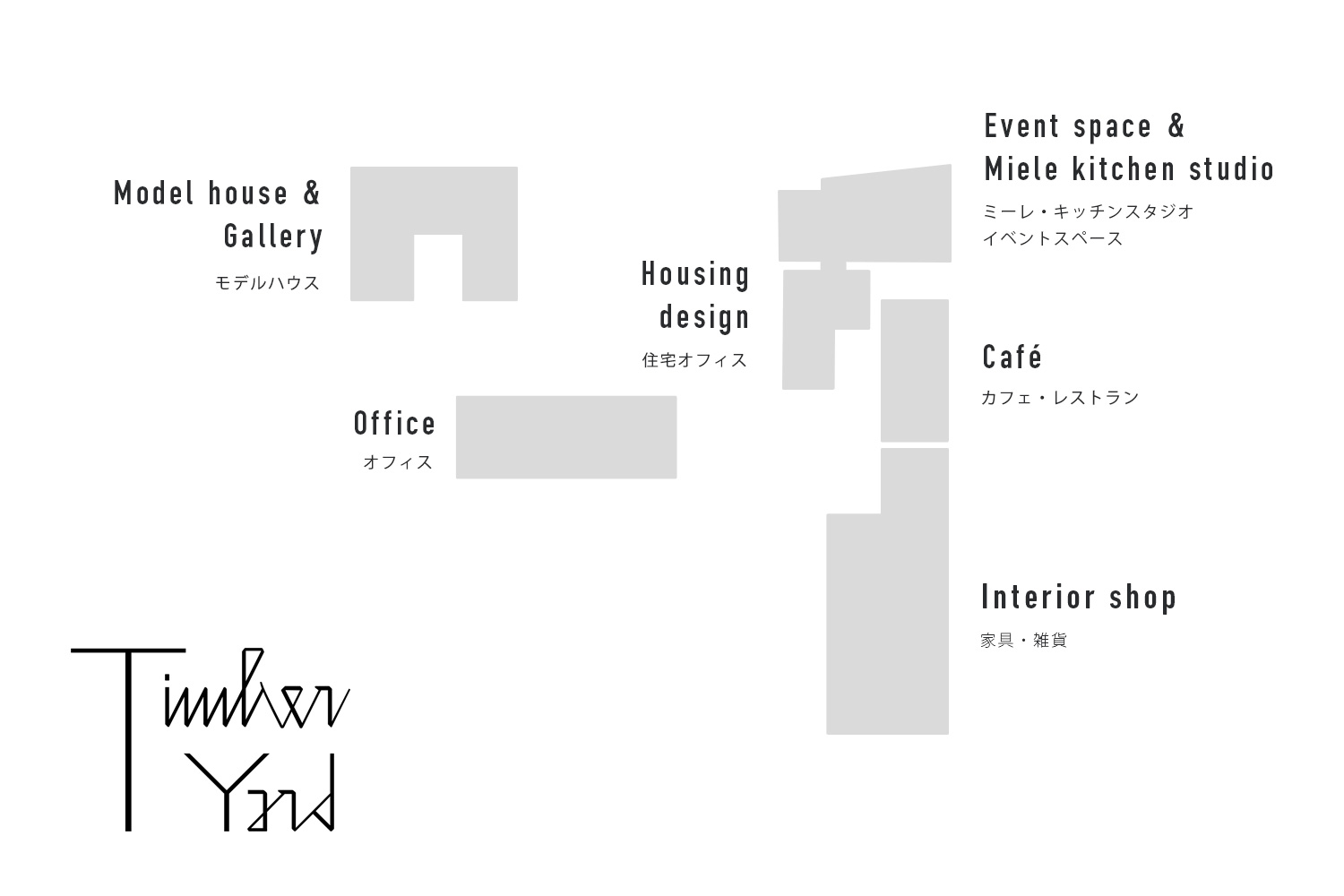

サステナブルかつ良質な暮らしを楽しむヒントは、北欧デンマークの生活様式から学べます。

居心地の良い暮らしや時間を意味する「ヒュッゲ」もあるように、デンマークでは暮らしそのものをゆったり楽しむ文化が発展しています。

日本と比べて日照時間が短く外出の機会が少ないことから、家具・雑貨・照明などのインテリアにこだわったり、良質な家具や雑貨に囲まれて暮らす環境をつくったりする習慣が自然と根付いているのです。

北欧を代表する家具・照明メーカーにおいても、SDGsやサステナブルを意識したものづくりが行われています。

実は日本の江戸時代においても、サステナブルな暮らしのヒントが隠されています。

当時は物が少なく貴重だったため、何度も修理して繰り返し使うのが当たり前の時代でした。

「傘の古骨買い」「鋳掛屋」といった職業もあり、今では壊れたらすぐに捨ててしまうものでも、修理して大切に使うのが普通でした。

修理・リサイクルして「物を大切に扱う」という点では、サステナブルな暮らしの共通点があるといえるでしょう。

「衣」から実践するサステナブルな暮らし

さっそくサステナブルな暮らしを目指す上で、身近なことでできることからやってみましょう。

まず、衣食住の「衣」。つまり、生活するのに必要な衣服のことです。

持っている服が多く、実は着ていないものがクローゼットにたくさん眠ったままという方も多いのではないでしょうか。

サステナブルな暮らしは、衣服でもアクションを起こすことができます。

4つの実践法をご紹介します。

使わないアイテムはリサイクルにする

クローゼットや収納ケースなどに、どのくらいの服が入っていますか。

もし持っている服の中で、着ていない、もう使わないアイテムがあれば捨てるのではなくリサイクルしましょう。

どれだけお気に入りの服でも、もう着ないものは次に着てくれる人に渡るように手放しましょう。

捨てるのではなく、手放すのです。

身近な人にあげたり、リサイクルショップやセカンドハンドショップに売りに行ったりするのが面倒な場合は、郵送可能なサービスやフリマアプリなどを利用するのもおすすめです。

買い物をする時に「長持ち」というポイントで選ぶ

ショッピングに行くとき、どのようなことを重視して購入しますか。価格や品質、ブランドなど、それぞれ選ぶポイントがあるでしょう。

サステナブルという観点でいうと、「長持ちするか」という視点で選ぶことができます。

例えば、価格が高くても、金継ぎして何度も使えそうな器とか、耐久性や耐水性の高い木の家具とか。

もし今までそのような観点で買い物をしていなかったら、手に取るときに少し意識することから始めてみるのもいいかもしれません。

生活用品はオーガニックで環境に優しい素材の商品を選ぶ

環境に優しいと言われているオーガニック素材を選ぶというのも今すぐできることのひとつ。

例えば、よく聞くオーガニックコットン素材の服を選んだり、オーガニック素材へ転換を進めているブランドを選んだりすることができます。

オーガニックコットンは、従来のコットンと何が違うのか。

それは、生産するのに使用する水の量が圧倒的に異なるのだそう。温室効果ガスの排出量が少ないというデータもあるようです。

しかし、現状オーガニックコットンの生産はコットン全体のうちの1%にも満たないので、生産を増やす上での課題があるのも事実。

そういう点も含めて、まずその事実を知り、オーガニック素材に注力するブランドを知って選ぶことから始めるのもいいかもしれません。

直せる物は直して再利用する

先ほど江戸時代の文化でもご紹介したように、ものを大切にして、直せる物は何度も直して使い続けることも、意識したいポイントのひとつです。

例えば、靴底がすり減ってしまったら、補強や靴底張り替えの修理をしてもらったり、服に小さな穴が空いたら、縫って部屋着にしたりなど、できることはたくさんあります。

購入するときに、長持ちする本当に大切にしたいものを選び、何度も修理して使い続けることで再利用する習慣が生まれてくるでしょう。

「食」から実践するサステナブルな暮らし

次に毎日の生活に関わる「食」。

近年、フードロスの問題もよく耳にしますよね。フードロスとは食品ロスとも呼ばれ、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。

途上国などでは食糧不足による飢餓が長年問題になっている一方で、日本をはじめとする先進国などではフードロスの問題が深刻化しているのです。

約8億人以上が飢えに苦しんでいる一方で、世界では年間13億トンあまりの食品が廃棄されています。

日本での食品廃棄物は年間2,842万トン、そのうちフードロスが612万トン(農林水産省及び環境省「平成29年度推計」)もあり、とてももったいない事態になっています。

今回は食に関わるサステナブルな暮らしのポイントを4つご紹介します。

スーパーへの買い物はエコバッグを持参

2020年7月よりプラスチック製買い物袋が有料化され、最近はエコバックを持つ人が増えてきていますね。

スーパーなどへ買い物に行く際は、必ずエコバックを持参してプラスチック製買い物袋をもらわないのはもちろん、リサイクル素材でできたエコバックを選ぶのもいいかもしれません。

買い物で忘れてしまいがちなのが、コンビニ。

ちょっとした買い物だとエコバックを持っていくのを忘れてしまいがちですが、常に持ち運びやすいデザインや大きさを選ぶのもひとつのポイントです。

▼おすすめのエコバッグはこちら▼

食材は地元の旬の物にする

地元の旬の食材を使った料理や地産地消もサステナブルな暮らしのひとつ。

どうしてこれらがサステナブルになるのか理由はわかりますか。それは日本の四季や輸送に関係しています。

ある一定の食材を年中通して食べようと思うと、ハウス栽培など様々なエネルギーが必要になります。

また地域のものや国内のもの以外のものを手に入れようと思うと、輸送や輸入エネルギーがかかるのです。

あまり神経質になる必要はありませんが、そういった側面があることを知り、地元の旬の食材を選ぶことで新たな発見もあるかもしれませんね。

もったいない買い溜めを避ける

フードロスにも繋がる買い溜め。

一度にたくさんの食材を買ってストックしておくと、結局何が家にあるのかわからず、いつの間にか賞味期限や消費期限が過ぎて廃棄することになってしまいかねません。

冷蔵庫は何が入っているかを見えるように整理整頓し、必要なものを必要な分だけ買うように心がけましょう。

マイボトルやマイ箸を持参する

外出や外食するときにもできることがあります。

マイボトルやマイ箸を持っていくことです。

マイボトルを持参することで、ペットボトル飲料やコーヒーショップでのプラスチックや紙コップを利用せずに済みます。

また、マイ箸を持参することで飲食店やコンビニなどでの割り箸の利用を減らすことができますね。

▼おすすめのマイボトルはこちら▼

「住(インテリア)」から実践するサステナブルな暮らし

わたしたちの生活と密着しているインテリアにも、サステナブルな暮らしのために実践できることがたくさんあります。

長い時間を過ごす家や部屋のアイテムにSDGsを取り入れれば、住空間がさらに居心地の良いものになります。

ここからは、インテリアで実践できるサステナブルな取り組みや暮らしのアイデア、考え方などを紹介します。

良い物を厳選して長く使う

サステナブルな暮らしを意識するなら、まずは身の周りにある物との関わり方から考え直してみましょう。

安い家具や雑貨を大量に買い、ダメになったらすぐに捨てるというスタイルは、地球環境に優しくありません。

少々高くても良質な物を選んで購入し、長く大切に使い続ける生活を意識してみましょう。

良質な家具や雑貨、照明などはメーカー保証がしっかりしている場合が多く、良質で長持ちしやすいのが特徴。

安い粗悪品を高サイクルで使用し続けるよりも、一つの物を長く使い続けるほうがよっぽど財布にも優しいのです。

また、いざ手放すときが訪れても、中古買取の値段が高くつきやすいメリットもあります。

お気に入りの家具や雑貨、照明に囲まれる生活は、暮らしの質をさらに向上させてくれますよ。

SDGsに取り組むメーカーの製品を購入して応援する

環境に優しい製品を購入して使うことも、サステナブルな暮らしに近づく行動のひとつ。

SDGsと向き合う企業であれば、自然と丈夫で長持ちする製品に多く出会えるでしょう。

例えば北欧を代表する家具・照明メーカー「フリッツ・ハンセン」では、樹齢100年以上の高品質な木材を厳選して家具を製作。

自然素材のみを使用したペーパーコードなど、すべてのパーツが生分解可能な環境に優しいものであり、「FSC認証(きちんと管理された森林から生産された素材である証)」も取得しています。

デザインに関しても長く楽しめる美しい造形を追求しており、なかでも世界的に人気の高い名作「Yチェア(CH24)」は、今なお多くの北欧家具ファンに愛好されています。

部屋に置く家具や雑貨を選ぶときは、SDGsへの取り組みを基準のひとつにするのもいいかもしれませんね。

リース家具を活用して身軽な暮らしを楽しむ

近年流行しているリース・レンタルは、サステナブルな暮らしと密接に関係するテーマ。

車であればカーシェアリング、旅行では民泊、服ならレンタルコーディネートプランなど、“持たない暮らし”を楽しめるサービスが増えています。

インテリアにおいてもサステナブルな暮らしを追求したいなら、部分的にリース家具を活用するのもおすすめです。

リース家具であれば、本来は高くて購入しにくい高級家具や照明も、毎月お得な料金で取り入れられます。

コーディネートの自由度も高く、今のインテリアに飽きたら入れ替えてもOK!

要らなくなったら返すだけでいいので、廃棄する手間や環境負荷もかかりません。

特性上、短期暮らしやショールームのコーディネートなどに活用しやすいメリットもあります。

必要なときだけ使用して、不要になったら別の人に使ってもらう。

まさに地球全体のエコシステムに貢献できる、新しい暮らしの価値観なんです。

![cozy life[コージーライフ]](https://timberyard.net/cozylife/wp-content/uploads/2020/10/cozy-life.png)

近年では、「SDGs」という言葉やロゴを見聞きする機会も増え、意識する人も増えてきたのではないでしょうか。