近年注目されているZEH住宅は、生活に必要なエネルギーを自ら作り出すことができる新時代のエコ住宅です。

自家発電システムや最先端の給湯設備を備えており、省エネ・創エネ効果の高さから災害時にも強いのが大きな特徴です。では実際にZEH住宅を建てるときには、どのようなポイントに気を付ければ良いのでしょうか。

今回はZEH住宅の基礎知識や、補助金を申請できる基準、建築するメリット・デメリットなどについて解説していきます。

目次

ZEHってどんな住宅?

普通の人が「ZEH住宅」と聞いても、具体的にどんな家のことなのかイメージしにくいと思います。まずはZEH住宅について知っておきたいポイントを詳しく解説します。

ZEHとは

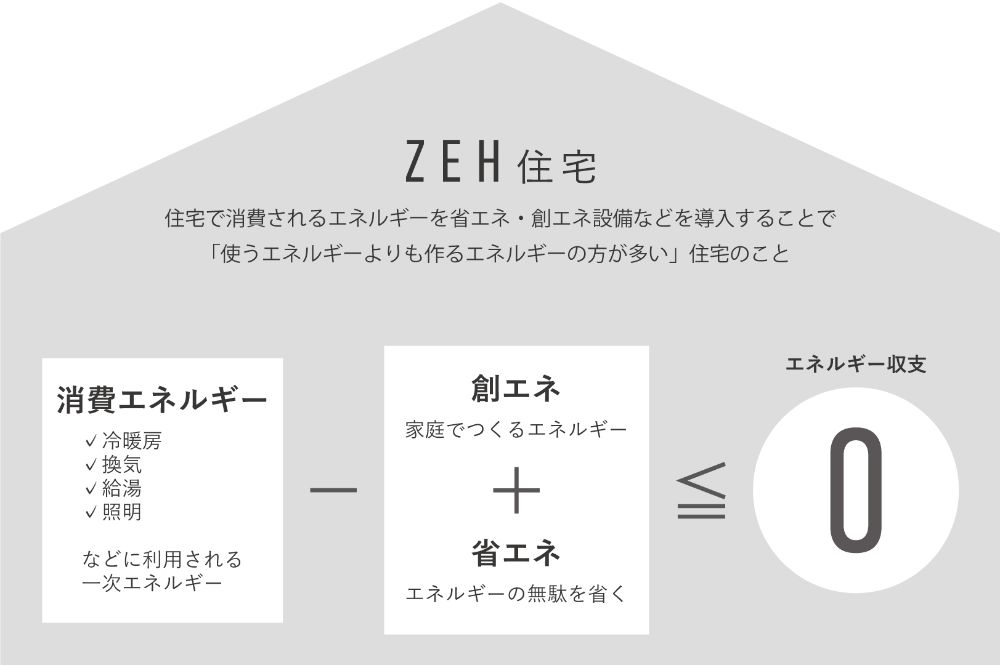

ZEHとは、「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の頭文字を取った言葉のこと。

簡単に説明すると、「使うエネルギーよりも作るエネルギーの方が多い住宅」という意味になります。

通常の住宅よりも断熱性能を高めて消費エネルギーを徹底的にカット。太陽光発電で自らエネルギーを創り出し、生活に必要なエネルギーに使っていくという仕組みです。

細かい基準はありますが、通常住宅と比べて「20%以上の省エネ率」と「100%以上の創エネ率」という基準を覚えておけば大丈夫です。

厳密には、冷暖房・換気・給湯・照明などに利用される一次エネルギーの収支をプラスにする住宅のことなので、そのほかの家電でかかる光熱費は基準には含まれません。

政府の目標の一つでもある

ZEH住宅を普及させることは、日本政府が掲げる目標の一つに設定されています。

国は2020年までに標準的な新築住宅の基準をZEHに、2030年には新築住宅の平均をZEH住宅にすることを目標に、建設会社・設計事務所に働きかけをしています。

世界的な環境破壊が進む中で、日本においてもエコ住宅の普及は必須課題となっています。省エネ・安全・環境に優しいZEH住宅は、今後の新築住宅のスタンダードになる日も近いでしょう。

ZEH住宅を建てるメリットとは

ZEH住宅は断熱性能が高いため、いかなる環境でも快適に生活できるのがメリットです。

エネルギー収支がプラスになるので、住む家の環境によっては光熱費をゼロ近くにまで抑えることも可能!余ったエネルギーは貯めたり、売却して光熱費に充てることができます。

エネルギー供給を外部に頼らないので、地震による停電といった災害に強いという特徴も。

ZEH住宅の基準を満たせば国から補助金を貰えるので、通常よりもお得に高性能な住宅を建てられる可能性があります。

ZEH住宅を建てるデメリット

ZEH住宅にデメリットがあるとすれば、建築できる施工業者が限られていることです。

ZEHの基準を満たして補助金を受け取るには、断熱・省エネ・創エネの各分野で国が定める基準を満たす必要があります。

専門的な知識を持つ施工業者は年々増えていますが、希望を満たす施工業者を見つけるのに少し苦労するかもしれません。また、必然的に住宅の基礎性能を高める必要があるので、初期の建築費用が高くなりやすいという特徴もあります。

ZEHビルダーについても知っておこう

ZEH住宅を建てるときに欠かせない存在が「ZEHビルダー」。ZEH住宅を建てるには、ZEHビルダーとして認定された施工業者が建築・設計・販売に携わっている必要があります。

まずはZEHビルダーの詳細についてチェックしておきましょう。

ZEHビルダーとは

「ZEHビルダー」とは、自社が受注した注文住宅のうち、50%以上をZEH住宅にすることを公表している工務店・ハウスメーカーのことを指します。

現在登録事業者は6000社を超えており、ZEH住宅の普及に伴って今後ますます増加していくことが予想されています。

ZEHビルダーに登録している事業者は、経済産業省のホームページにて確認できます。

ZEHビルダーとZEHプランナーの違いは?

「ZEHビルダー」は主に建設会社の登録区分で、「ZEHプランナー」は設計事務所が登録することが多いです。どちらもZEH住宅の普及に貢献している事業者という意味では大きな違いはありません。

設計のみに携わる場合でもZEHプランナーとして活動できるので、より小規模な設計事務所でもZEH住宅に関われるのがポイント!

設計・建築・販売までを一手に引き受けなくても、各領域でZEH住宅に対応できる可能性が高まっています。

ZEHの条件って?ZEH住宅を建てるときのポイントを解説

ZEH住宅として認められるには、「断熱」「省エネ」「創エネ」の3項目で高い水準を満たす必要があります。各項目に必要な条件・要素をおさらいしてみましょう。

基準1:断熱

ZEH住宅を建てるときの最初のポイントは、可能な限り断熱性能を高めることです。

壁・床・窓・屋根といった住宅の基礎素材の断熱性を高めることで、冷暖房にかかるコストを大幅にカットすることができます。

光熱費が少なくなれば当然エネルギー収支をゼロにしやすくなるため、省エネにおいて最も基本的な対策の一つとして知られています。

基準2:省エネ

家全体の省エネ効率を高めるのも重要です。こちらは住宅素材ではなく、省エネ家電・設備の導入が主な対策になります。

最新鋭の給湯システムや、エコモードを備えた空調設備、消費電力の少ない照明など、生活に必須の設備を一つずつ見直していくことで光熱費をカットすることが可能です。

また、ZEH住宅の条件を満たすには、「HEMS(ヘムス)」と呼ばれる消費エネルギーと創作エネルギーの割合を確認できるシステムの導入が必要になります。

基準3:創エネ

一般的な住宅において最も馴染みがないのが創エネ対策。ZEH住宅で創り出すエネルギーは、主に太陽光発電を利用します。

ZEH住宅として認められるには消費エネルギーを上回るエネルギーを創り出す必要があるので、立地や階数などの住宅条件を考慮しながら、最適な太陽光発電システムを選ぶのが良いでしょう。

太陽光発電の種類は多様化しており、低コストで導入できるタイプも徐々に増えてきています。

ZEHの種類と補助金制度をしっかり押さえておこう

ZEH住宅は一つだけではなく、住宅性能を更に強化した上位タイプや、条件が悪くてもZEH住宅として認められる派生タイプなど、さまざまな種類が存在しています。

該当するタイプによって認められる基準や補助金が変わってくるので、実際に建てるときはよくチェックしておきましょう。

ZEHの種類

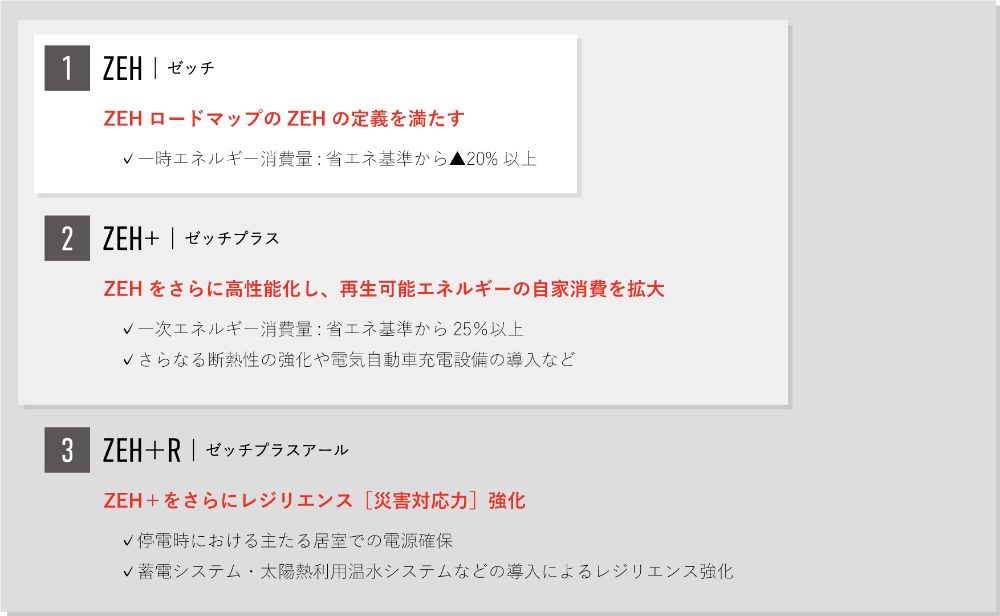

ZEH住宅には、住宅性能をさらに強化した「ZEH+(ゼッチ・プラス)」「ZEH+R(ゼッチ・プラス・アール)」という基準が存在します。

通常のZEH住宅は一次エネルギーの省エネ率が20%以上ですが、「ZEH+」は25%以上と高い基準を求められます。そのほか、断熱性能の強化や電気自動車の充電システムなど、省エネ設備のグレードアップが認定基準になることが多いです。

最上位の「ZEH+R」は、これに加えて災害対応設備を備えたZEH住宅のこと。停電時の電源確保や非常時の温水確保といった機能を追加した場合に基準を満たすことができます。

種類によって補助金はどのくらい違う?

ZEH住宅の機能を強化・追加導入すると、そのぶん貰える補助金の金額も上がっていきます。認定基準には厳しいものもありますが、通常のZEHと最上位のZEH+Rを比較すると補助金額に約2倍近くの差が生まれています。

各補助金の予算や認定基準は毎年変動する可能性があるので、詳しくはZEHの公式ホームページを確認しておきましょう。

- ZEH(ゼッチ):定額60万円

- ZEH+(ゼッチ・プラス):定額105万円

- ZEH+R(ゼッチ・プラス・アール):定額115万円

「Nearly ZEH」や「ZEH Oriented」ってなに?

ZEH住宅の派生として、「Nearly ZEH(ニアリー・ゼッチ)」や「ZEH Oriented(ゼッチ・オリエンテッド)」といった制度もあります。

これは寒冷地や狭小住宅などの太陽光発電システムを利用しにくい住宅に対して、通常のZEHの基準を下回っていてもZEH住宅として認める仕組みのこと。

国としては多くの事業者・施主に対してZEH住宅を普及したいので、より敷居を下げた制度を作る必要があったわけです。基準を満たせば、ZEH住宅と同様に補助金を貰うことができます。

「Nearly ZEH(ニアリーゼッチ)」は、寒冷地・低日射・豪雪地帯などで限定的で使えるZEH住宅の基準です。

一次エネルギーの省エネ率は20%と同じですが、創エネ率は75%以上でOK。つまりエネルギー収支がマイナスになっても良いZEH住宅ということになります。

低基準とはいえエネルギーを作る必要があるので、太陽光発電システムとHEMSを設置する必要があります。

「ZEH Oriented(ゼッチオリエンテッド)」は、狭小住宅専用のZEH住宅基準です。

通常のZEHと同じく省エネ率は20%以上ですが、太陽光発電システムを備える必要はありません。家の中でエネルギーを作らなくて良いので、性能自体は断熱性能を高めた狭小住宅とほぼ変わらないことになります。

ただし、ZEH基準を満たすには、

✓敷地面積が85平方メートル未満

✓二階建て以上

という2つの条件を満たす必要があります。

環境に優しいZEH住宅で快適な暮らしを実現

今回は環境に優しいエコシステムを備えたZEH住宅について詳しく解説しました。ZEH住宅は今後新築物件の新基準になる日も近いと思います。

エネルギー収支をゼロにすれば光熱費をほぼ無料にすることも可能なので、高性能な新築住宅を建てたい人は、ぜひ詳細をチェックしておきましょう。

コスト削減と災害に強いマイホームを手に入れれば、より快適な暮らしを実現できる可能性が高くなります。

![cozy life[コージーライフ]](https://timberyard.net/cozylife/wp-content/uploads/2020/10/cozy-life.png)